Por Percy Gerardo Prado

- Nuevo Mundo, nueva novela

A mediados del siglo pasado, la novela experimentaba cambios radicales. El narrador omnisciente, la linealidad del tiempo y la focalización unívoca, herencias de lo mejor del realismo, fueron desprestigiados y los libros que usaban estas técnicas eran etiquetados como literatura tradicional. Escritores y aspirantes rehuían del estante de las novelas veristas tradicionales. Un tiempo nuevo, una época nacida del caos de la Segunda Guerra Mundial, requería nuevas formas que “imitaran” esa realidad.

De la misma manera que las fórmulas económicas tradicionales del industrialismo no pueden resolver los problemas de la revolución tecnológica, el realismo burgués (o si se quiere el realismo industrial, tout court) no puede proponer las preguntas y respuestas límite de los hombres de hoy (Fuentes, 1972: 18, cursivas del autor)

A diferencia de Europa, en nuestro continente aún se luchaba por imponer la modernidad occidental, esto a pesar del triste antecedente de las dos grandes guerras a las que fue arrastrado el Viejo Mundo moderno. Las ciudades latinoamericanas vivieron un decidido proceso modernizador, pero sin superar muchas de sus estructuras sociales premodernas. De allí que se sostenga que el resultado es una modernidad incompleta, periférica o enajenada, cuyas heterogéneas formaciones sociales y culturales

se produce[n] cuando se implanta la modernización de manera no uniforme, lo que conduce, por un lado, a proyectos contestatarios que tienen como objetivo la descolonización […] y, por otro, a estrategias de sobrevivencia tales como las economías informales, las actividades legales e ilegales que eluden el registro y control gubernamentales. (Yúdice, 1995: 64)

Ante esta realidad comparecen los narradores latinoamericanos. Como lo recuerda Carlos Fuentes, la línea imperante en la novela de la primera mitad del siglo XX es la realista, ligada a la dicotomía civilización/barbarie y a la revolución. Pero la reciente coyuntura continental requería una construcción discursiva de mayor complejidad. La expresión más adecuada a esta época sería el nouveau roman francés, al que Fuentes llama “la novela del realismo neocapitalista” (Fuentes 1972: 19). En ese sentido, los narradores no debían abstraerse del nuevo estilo de mimetizar la heterogénea realidad latinoamericana.

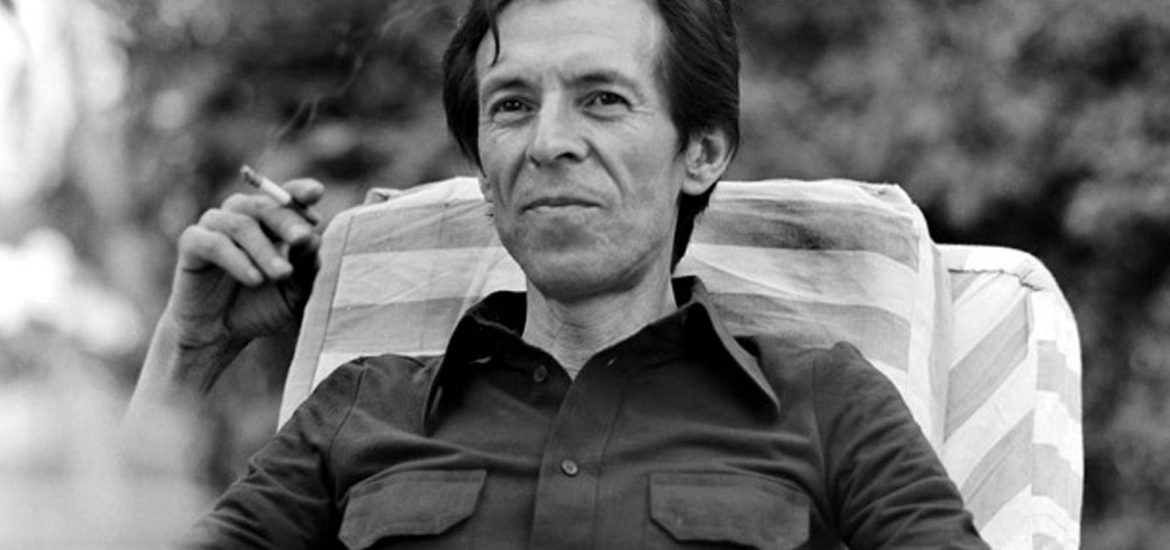

Hubo algunos autores que no adoptaron estas nuevas técnicas. El caso más paradigmático es el de Julio Ramón Ribeyro, de quien analizaremos su novela Los geniecillos dominicales. Ludo, el protagonista, no solo expresa su rechazo por las innovaciones literarias sino que él mismo es un héroe aplastado en su afán de ordenar significativamente la experiencia en un mundo signado por el desorden y el caos. Nuestro trabajo busca develar cómo la inadecuación de este personaje a circunstancias socioeconómicas y discursivas cambiantes se vincula, por un lado, con el fracaso de una clase privilegiada venida a menos en una urbe que se trasforma rápidamente y, por otro, personifica el pesimismo humanista del individuo ante la devaluación de las grandes explicaciones que ordenaban la realidad, como la religión y la propia literatura, por ejemplo.

- Arcadia rediviva

Uno de los distintos y contradictorios fenómenos que caracteriza a la modernidad latinoamericana es la coexistencia de estructuras sociales coloniales y poscoloniales. En Lima, y por extensión en Perú, Sebastián Salazar Bondy delató una especie de fetichismo colonial supérstite que “excita el sueño vano de la edad dorada de reyes, santos, tapadas, fantasmas, donjuanes y pícaros” (1974: 35). La llamó Arcadia Colonial y lejos de ser solo una manifestación sobreviviente del cambio de paradigma político, Salazar Bondy la explica como una ideología alentada por las “Grandes Familias”, a fin de mantener vigente las antiguas estructuras discriminatorias. “[E]stamos alienados [al pasado]” –nos revela– sobre todo “porque, en esencia, parece no haber escapatoria a llevar la cabeza de revés, hipnotizada por el ayer hechizo y ciega al rumbo venidero” (Íd.: 17).

Una fuente de donde se nutre la Arcadia Colonial de Salazar Bondy es el pensamiento de José Carlos Mariátegui. El Amauta vio con claridad la estrategia del colonialismo para sobrevivir luego de la Independencia: “La aristocracia colonial y monárquica se metamorfoseó, formalmente, en burguesía republicana. El régimen económico-social de la Colonia se adaptó externamente a las instituciones creadas por la revolución. Pero la saturó de su espíritu colonial” (Mariátegui 1991: 249)

Resulta interesante comprobar que las mismas preocupaciones sobre las conductas y formas de entender el mundo que criticaba Salazar Bondy también queden detalladas en Los geniecillos dominicales. Y es más interesante aún verificar que ambos libros aparecen casi en paralelo. Por su parte, la novela de Ribeyro desenmascara la ineptitud de la clase pudiente –derivada de la clase dirigente colonial (Ludo y Pirulo)– frente al nuevo orden (o desorden) social. El cambio en la geografía y en el entramado de relaciones de la ciudad los afecta, no saben actuar de manera que puedan seguir teniendo los antiguos privilegios coloniales que les deberían dar el apellido, el dinero, la corrupción, los mecanismos de imposición discriminatorios. El papá de Pirulo es un ejemplo y quizá también el de Ludo, aunque en este caso se resalte la supuesta integridad en el ejercicio de su profesión. La comprensión y el consiguiente ejercicio del sistema de privilegios y corrupción provoca la muerte al padre de Pirulo, pues sus abusos no son tolerados por un mundo en cambio y es asesinado por una turba indignada. La falta de malicia lleva a la pobreza al padre de Ludo, de quien desde el inicio de la novela se sabe que está muerto.

Pirulo, Ludo, el doctor José Artemio Font, el taxista Daniel, el loco Camioneta, Genaro y la mayoría de personajes comprenden que “[e]n homenaje a su picardía, los vivos merecen la indulgencia. Los otros, los que proceden de acuerdo a su conciencia o a la ley, son tontos. En vivos y tontos, dentro de la maniquea psicología criollista, se divide la humanidad” (Salazar Bondy 1974: 33). Con respecto a este mecanismo social, el calificativo de esta nueva generación de criollos como geniecillos expresa una redonda ironía sobre este grupo social que fracasa en la vida porque no saben vencer a sus comportamientos bohemios, literarios, nepotistas; no saben conseguir dinero para subsistir ante una ciudad cambiante, algo que sí aprendió rápidamente la clase venida de abajo, por ejemplo, la negra Edelmira, “prestamista usuraria”, que va a socorrer a la familia de Ludo cuando se ve ahogada en deudas.

Hacia el final de la novela, Ludo se ve desplazado de la preferencia de Estrella y de su casa por la falta de recursos. En un resto de vanidad se niega a ir a comer donde su hermana Maruja. “No me da la gana, no quiero limosnas”, escribe. Toma diez dólares de los treinta robados a un marino estadounidense y se va a la chingana de don Eduardo. Sospecha que los billetes pueden estar marcados, por eso cuando escucha que hablan del atraco y golpiza al marino gringo, prefiere decirle a don Eduardo que se olvidó la plata. Justo antes de que lo haga un borracho lo aborda:

“Señor Totem, con mis mayores respetos”. Ludo lo reconoció: era Rojas, un antiguo chofer de su padre. “Estamos en 28, modestamente, como peruano, le ofrezco”. Otros borrachos se acercaron. Ludo se vio envuelto en un remolino de brindis. Se bebía mulas de pisco, vino sin marca, cerveza helada, jarabe de fresa. Ludo se atrevió a tomar parte de una discusión, se dio de abrazos con unos desconocidos, a los que Rojas lo presentaba diciendo: “Tuve el honor de servir a su señor padre”. ¿Por qué se le respetaba? Nadie quería dejarle pagar. “Doctor en leyes”, decía alguien. Un albañil que había sido marido de una de sus antiguas sirvientas se acercó: “Familia de caballeros. Yo lo puedo garantizar”. Tan sólo en un rincón de la chingana un grupo de muchachos lo miraba con recelo. Ellos no habían tenido tiempo de ser castrados por el servilismo. Ludo se daba cuenta que para él no tenían sino desdén y odio y que si lo hubieran encontrado solo en una calle oscura lo hubieran molido a patadas (Ribeyro 2001: 190)[1]

La actitud del chofer, del albañil y de los demás borrachos que beben con Ludo reproduce los antiguos modos de la Arcadia Colonial. Es también significativa la actitud del grupo de muchachos. Este grupo recuerda a la turba que masacró al papá de Pirulo en Ayacucho, su violencia es la misma, es el exabrupto ante las costumbres abusivas de un grupo social corrupto escudado en el poder de sus relaciones sociales, de sus apellidos, de su dinero. Es también la reacción en contra de la reproducción de las conductas coloniales que “solo opera[n] como justificativo o cortina de humo de la secular exacción de las mayorías” (Salazar Bondy 1974: 37).

- La llave y el candado

Ludo se mueve en un mundo en el cual la norma es medir el éxito con elementos materiales. En ese contexto es cada vez más complicado para el individuo eludir al mercado deshumanizador. La cuestión se complica si se tiene en cuenta que los importantes cambios en el entramado social que experimenta la capital peruana por entonces. La historia de Los geniecillos dominicales abarca casi exactamente siete meses. Los hechos que se narran suceden entre el 31 de diciembre de 1951 y el 29 de julio del siguiente año. Las fechas están explícitas en el relato. En las primeras líneas nos enteramos de que Ludo renuncia a su trabajo el 31 de diciembre. Luego, cuando él y Pirulo visitan el cementerio en busca de la tumba de su amigo muerto en el terrible accidente que sufrieron en el carro del papá de Pirulo, el dedo de Ludo “señal[a] un nicho sin lápida, donde sobre el cemento ya fraguado se leía una inscripción hecha seguramente con un palo: ‘Jimmi Soler. 1930-1952’” (145). Por este dato, además, podemos también saber la edad de Ludo, que está entre 22 y 23 años. En las últimas páginas, la madre de Ludo le tira una bandera y le dice “Ponla en el asta, que mañana es 28” (189).

En 1952 gobernaba Manuel A. Odría, quien cuatro años antes había derrocado a José Luis Bustamante y Rivero. Odría llevó a cabo una fuerte represión contra el movimiento popular con destierro de partidos políticos como el aprista y el comunista.

A pesar del impulso transformador de la década de 1920 la dinámica social, económica y política se desenvolvió, hasta 1950, bajo ciertos patrones característicos. En el plano social coexistían un mundo de costumbres hispanas coloniales y europeo-norteamericanas y otro de costumbres andinas tradicionales. (Matos Mar 1984: 32)

Como hemos visto, esas costumbres coloniales de las que habla Matos Mar son retratadas en Los geniecillos dominicales y en Lima la horrible. Pero lo más interesante es que en la década de 1950 se da “la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano denominado barriada” (Matos Mar 1984: 34) y que van a convertirse también en espacios donde los personajes como Ludo transitan. Además,

En esta década el auge económico, derivado de la guerra de Corea y la expansión industrial internacional, y la política modernizadora promovida por el gobierno militar de Odría, comenzaron a alterar los rasgos de la estructura oligárquica tradicional (Ibíd.).

El inmovilismo económico de esa vieja clase burguesa aristocrática, como la llama Salazar Bondy, está representada en la familia de Ludo que basa su poder económico en la posesión inmueble, pero que ante la necesidad se ven obligados a aventurar nuevos rumbos, alentados por el espíritu emprendedor y fracasado de Genaro, esposo de Maruja. El nuevo negocio familiar (transporte pesado interprovincial) está relacionado también con un aspecto de la realidad, pues, en los 50 se finalizan “las grandes vías asfaltadas como las Panamericanas Norte y Sur, que atraviesan toda la costa peruana y de construcción de las rutas de penetración a la sierra y ceja de selva, que abren nuevas perspectivas para la comunicación entre Lima y las provincias” (Íbid.).

La posesión inmueble es también un símbolo colonial, solo aquellas Grandes Familias poseen un gran solar, una gran vivienda que represente su estatus y su poder. Al inicio de la novela, Ludo recibe la llave de la mansión de su tío Abelardo, quien viajó a Tarma junto a toda su familia por Año Nuevo. Ese espacio que se le abre a Ludo Totem, descendiente en desgracia de una Gran Familia colonial, es el espacio del retorno al idílico pasado, al lugar que él cree merecer y donde hallará todas las satisfacciones de sus más ocultos deseos. Resulta por eso significativo que lo primero que piense Ludo en hacer en dicho espacio es una orgía; la orgía, el retorno al vergel edénico, al lugar donde Totem puede quebrantar la norma amparado en su dinero y en la autoridad que ejerce sobre el espacio colonial. Sin embargo, Ludo nunca va a obtener la plena satisfacción de sus anhelos, pues la orgía fracasa y él termina sin siquiera poder completar su estupro. No solo eso, además a Ludo siempre le va mal cuando intenta incorporarse a ese “alto” lugar que siente merecer. En el matrimonio de su prima Rosalva, uno de sus tíos lo confunde con un mozo y mientras pasea por la gran casa es seguido con sospechas por una de sus parientes. Por otro lado, Ludo admira a su abuela paterna

porque tuvo un juventud desordenada, amaba el lujo, no iba nunca a misa y era de una prodigalidad casi pecaminosa. La vieja vivía idealmente aún en esa Lima feliz en la cual se creía en las virtudes curativas de la leche y en la decencia del ocio (17).

Ludo quisiera vivir en esa Lima feliz, en esa Arcadia Colonial, en el ocio, en el lujo, en la satisfacción de sus placeres mundanos. Pero su historia es la de un fracaso en esa identificación. En su incursión por la vida nocturna, junto a su tío Gonzalo

Ludo trataba en vano de adivinar qué santo y seña depositaba [Gonzalo] en el oído de ciertos porteros hoscos para que las puertas se le abrieran de par en par, con el aderezo de una reverencia o cuál era el contexto tonal o fisonómico de ciertas formulas insípidas como “Hola negra” o “Qué rica estás” para que las meretrices se le echaran encima como a los brazos de un amante recuperad. Acariciar a la patrona, poner un disco en el juke-box, bailar con una pelandusca, invitar una cerveza, eran las formas exteriores de una disposición mucho más profunda, que no admitía falsificación, pues cuando Ludo trató de ensayar alguna de las actitudes de Gonzalo se dio cuenta que no iban con su apariencia y que sólo producían a su alrededor el estupor o el vacío (21)

Ludo falla porque la Arcadia Colonial es para él una fantasía; en cambio, para Gonzalo es real. Su tío vive aún bajo las viejas normas coloniales, él es el típico hombre de Gran Familia que impone el prestigio de su nombre, su machismo y su racismo sin miramientos. Ludo, sin embargo, solo anhela entrar en ese espacio que han monopolizado las

Grandes Familias que resisten el empuje de la vertiginosa historia con su heráldica de “oro y esclavos”, que orgullosas pretenden remontar a la gloria conquistadora y a la leyenda edénica del virreinato en tanto acarician los candados que guardan su caudal, su Arca de la Alianza (Salazar Bondy 1974: 50).

El candado que esta clase ha echado no resguarda su dinero, sino su espacio, el espacio al que Ludo tiene permiso de entrar, pero en el que no puede quedarse; el espacio donde puede regar sus esperanzas, pero donde no las puede realizar, como la orgía en la mansión de su tío Abelardo.

- El geniecillo de la botella

Las técnicas narrativas de Julio Ramón Ribeyro han sido muchas veces calificadas de conservadoras o, para ser más precisos, de decimonónicas. En lo que a esto se refiere, la crítica ha prestado mayor atención a sus cuentos que a sus novelas, en las que también podemos comprobar dicho “conservadurismo narrativo”. Ribeyro empieza a escribir en un momento en el que los autores “trataba[n] de reflejar la nueva realidad peruana mediante el uso de novedosísimas técnicas literarias” (Delgado 1995: 135). Un hecho que grafica muy bien el camino paralelo que transitó Ribeyro con respecto a las innovaciones narrativas es constatar que el año en que Los geniecillos dominicales obtiene el Premio Expreso, 1963, es el mismo año en que se publica La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, considerada como una obra maestra de las nuevas técnicas.

La primera vez que se hace alusión directa a los afanes literarios en Los geniecillos dominicales se da cuando Ludo y Pirulo salen a caminar por el malecón tras una opípara incursión a la fiesta de cumpleaños de Maruja, la hermana del protagonista.

“Hermanón, estoy medio zampado”, balbuceó Pirulo y se llevó la mano al bolsillo de su saco. Ludo adivinó: se avecinaba uno de esos momentos de intimidad en los cuales era inevitable el intercambio de papeles escritos. Pirulo ya extraía una hoja de cuaderno que desdobló con infinito cuidado. “¿Sonetazo?”, preguntó Ludo. Pirulo sonrió: “No, metafísica”. Ludo cogió el papel y le echó una ojeada […]. Enseguida recuperó el papel y saltó la baranda del malecón, perdiéndose tras el desmonte. Ludo hurgó en sus bolsillos a la caza de algún papel vengador, pero lo único que halló fue el arete de la enana. Cuando Pirulo regresó diciendo que su metafísica le había sido utilísima, Ludo estaba distraído, jugando con el arete de la enana y ni siquiera escuchó las propuestas de Pirulo para atravesar los rieles y perderse en los laberintos de Surquillo. (18)

El papel escrito, que parece servir como metonimia de la literatura, es tratado para un fin desacralizador, rebajado absolutamente a la vulgar utilidad de suplir una urgencia corporal. Sin embargo, estos geniecillos tienen aspiraciones literarias, si bien no serias, pues la escritura artística está ligada en la novela a una veleidad o la reproducción de una costumbre heredada por línea paterna (el padre y el bisabuelo de Ludo escribían y se dedicaban a la vida intelectual). La publicación de la revista Prisma es uno de los principales hechos que atraviesa la novela. Una publicación que parece destinada a la mera aspiración. A pesar de las grandes posibilidades de llevarla a cabo, nunca se muestra como un hecho inmediato. Solo al final, cuando Ludo ya es atormentado por su conciencia tras haber participado del robo e intento de asesinato del marino estadounidense y es extorsionado por el Loco Camioneta, solo entonces, se anuncia la próxima publicación de Prisma. Ludo está alejado de la realización de la revista, cuestión que nuevamente vendría a representar su frustración en la identificación con las veleidades de sus antepasados. Frustración que había llegado a su clímax durante la lectura pública de cuentos en la universidad. Ludo acaba la lectura de su cuento antes de llegar al final pues ha notado la gran indiferencia del público, es decir, si no te brinda el reconocimiento, entonces, las Letras deben abandonarse.

Un hecho que colabora con la visión de la literatura como actividad tradicional de la fantasía colonial de Ludo es su postura con respecto a las nuevas técnicas literarias. En el capítulo XX, luego de repasar los recortes de noticias sobre la muerte del papá de Pirulo donde hay una multiplicidad de puntos de vista y de narradores, Ludo sentencia: “Eso no lo entiende nadie”. El párrafo en mención, uno de los más extensos de la novela, es fragmentado y de varias voces que se intercalan; aunque con menos maestría, este texto recuerda la técnica polifónica que Mario Vargas Llosa llevaría a su máxima expresión. Ya antes, durante la lectura de cuentos en el Ateneo, Ludo había mostrado su distanciamiento con respecto a las nuevas técnicas narrativas.

Para felicidad suya [Carlos] había escogido un cuento breve, pero escrito con una técnica tan moderna que para entender algo era necesario tener el texto delante de los ojos o estar iniciado en las formas avanzadas de la narrativa (89, cursivas nuestras).

Ludo no parece interesado en las “formas avanzadas de la narrativa”, no parece interesado en la literatura en general si esta no le da el reconocimiento que el público le negó en el Ateneo universitario. La bohemia literaria tampoco es algo que lo desviva, prefiere la bohemia prostibularia. Pero hay una confirmación más en el fondo de todo esto. Los geniecillos dominicales desarrolla una historia lineal con un narrador que nunca se personaliza y con un tiempo apenas cortados por unos cuantos flashbacks. Todas estas técnicas muy burguesas, muy del realismo decimonónico. Sin embargo, la actitud del héroe narrativo no es como en la literatura del XIX. Ludo no es un héroe ordenador del significado, ni su pesimismo coincide con el spleen remolón y regresivo. Ludo ni siquiera es una nueva representación redonda del bastardo, Ludo se desvincula de la marca típica del héroe tradicional. Si bien su tragedia es la misma tragedia de todos los héroes modernos desde que el Quijote enfrentó sus ideales fines contra la realidad despiadada, la de Ludo, a diferencia de la tragedia de todos ellos, no afirma el espíritu humano, no ennoblece ni humaniza, Ludo no es un Jaguar que se regenera, Ludo halla su plenitud cuando ha tocado, nuevamente de manera marginal, el espacio de sus ancestros, la casa de su abuela paterna, su Arcadia Colonial. Por eso ahora puede afirmar los antivalores de su casta, ahora puede ser un antihéroe, un sujeto que se aprovecha de su posición para salvarse el pellejo, un tipo que mata a quien lo ha golpeado, a quien le ha quitado su amante y aun quiere extorsionarlo: ha entrado finalmente al viejo “sistema en que pertenecen al señor la hacienda y la vida de quien la trabaja” (Salazar Bondy 1974: 22).

Referencias

Delgado, W. (1995). “Julio Ramón Ribeyro en la generación del 50”. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. 26. 133-147.

Mariátegui, J. C. (1991 [1928]). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.

Matos Mar, J. (1984). Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Ribeyro, J. R. (2001). Los geniecillos dominicales. Lima: Peisa.

Salazar Bondy, S. (1974 [1964]). Lima la horrible. Biblioteca Peruana. Lima: PEISA.

Yúdice, G. (1995). «Posmodernidad y capitalismo transnacional en América Latina», en Néstor García Canclini (comp.), Cultura y pospolítica. El debato sobre la modernidad en América Latina, México, D. F., Consejo Nacional para la cultura y las Artes, pp. 63-94.

[1] En adelante, todas las citas directas de la novela serán de la edición de 2001 a cargo de Peisa.