Por: Willard Díaz

“Horrores minúsculos” es un libro pequeño, 115 páginas, de textos breves que van del haikú al cuento corto de mil palabras o menos. Se lee de un tirón en un par de horas, la primera vez. La segunda toma por lo menos un día y en la tercera es necesario ir con lápiz y papel durante una semana. Supongo que de ahí en adelante hay que leer cada página por separado y pensarla durante un buen tiempo.

Quiero decir que su apariencia es engañosa, puede parecer un divertimento, y quizás lo es, pero hay en este libro muchísima más reflexión que en la literatura ligera de nuestros tiempos.

El libro tiene dos partes: los “Haikus del fantasma”, que son diez poemas, y “Otros horrores minúsculos”, que son cuarenta y dos textos breves escritos en prosa. Los haikus dan una buena medida del espíritu del libro. Como se sabe el haiku es un tipo de poema japonés breve, de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Lo interesante del haiku es su intento de captar aspectos inusitados del entorno, sorprendentes que saltan al sentido mediante un giro de la observación en el último verso. Con bastante propiedad Herrera ha elegido este género para prefigurar el propósito de todo el libro, según lo veo. Voy a leer un par de mis preferidos:

Ya no el aroma: / soledad de la mesa / y café frío

Quebrada seca: / el tiempo ya no pasa / sin mar ni río

La segunda sección se inaugura con un relato de una sola línea; se titula “Thriller”. Dice solamente “Y entonces cedió la puerta”; todo lo demás debe imaginarlo el lector. En cierta medida este libro es un desafío permanente a la imaginación del lector, dada la brevedad de los textos y su estructura semántica. Pero es mucho más que eso. Creo que es una indagación sobre la palabra, sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con la existencia. Si hay algo que une a todos estos textos breves y brevísimos es el sinsentido del sentido. El a-parecer de la presencia por debajo o por detrás de las palabras.

He pensado en el título elegido para el libro: “Horrores minúsculos”. Notoriamente no se trata de un libro de horror, hasta podríamos decir que es un libro de humor. Lo de “minúsculos” cabe. ¿Cuál es el sentido entonces de las dos palabras juntas? Pienso en el efecto de la iridiscencia, en la variación pequeñísima de los colores en el cuello de la paloma o en los visos imperceptibles del borde de los abismos. Pienso en lo que se ve pero no se ve cuando la vista se desenfoca. Pienso en todo aquello que hay más allá de las palabras, al borde de la realidad. Pienso en la presencia, en el “ello”, en la “cosa” lacaniana; en todo aquello que la palabra señala pero no cubre. Así entiendo estos textos, no describen nada, apuntan hacia algún lugar. Si hay horror en este libro sería un horror vacui, un horror al vacío, o aun más, al vacío del vacío.

La mayoría de los textos basan su efecto en juegos de palabras. Así sucede en el cuento “No hay mal, etc.”, que trata sobre un zombie. El juego de palabras está en eso de “no tener nada en la cabeza” llevado al extremo. Llevar al extremo las proposiciones, reducir al absurdo es una estrategia del autor para exigir a las palabras que se rindan. En el relato titulado “Un pobre diablo”, la frase que es usada por lo común como una metáfora se convierte en una denominación literal y sorprendente.

Pero los que he citado son los casos más sencillos, en prácticamente cada uno de los textos encontramos un juego de lenguaje más sutil, más enigmático, más intenso. Estoy usando el término “juego de lenguaje” aquí, por supuesto, no en sentido retórico sino en el wittgensteiniano. Como ese conjunto de reglas que definen el ámbito de ciertas experiencias de pensamiento en las cuales se produce cierto uso más o menos delimitado de una o varias palabras. Así, el juego del lenguaje, como este libro, no es mero juego ni mero lenguaje, es una condición para comprender en qué ámbito pragmático nos estamos moviendo y cuáles son sus límites o limitaciones. La ambición de Carlos Herrera no es pues minúscula, así como el horror no es solo miedo.

Permítanme mostrar por último lo que se puede hacer con uno solo de los textos de “Horrores minúsculos”. Tomaré el que se llama “Los espejos de Alicia”.

El título, como es notorio, tiende una cuerda de intertextualidad hacia el libro de Lewis Carol “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí”. Menos conocido que el popular “Alicia en el país de las maravillas”, el del espejo es mucho más complejo que el primero: en él hay una partida de ajedrez cuyas reglas, justamente, se mueven, cambian en el trayecto. Otra vez nos encontramos con un juego, unas reglas y el efecto de transformarlas.

Después del título, el texto de Carlos Herrera empieza con la oración: “Hasta que por fin Alicia encontró la forma para luchar contra la discriminación: los “Espejos Aleatorios”. Me pregunto, ¿estaba Alicia buscando algo sobre la discriminación? En el libro de Carol ella buscaba lo que hay más allá del reflejo, más allá de la imagen que te devuelve el azogue. Y aquí se puede hallar una primera diferencia significativa.

Como es sabido, la imagen de uno en el espejo constituye un enigmático doble, una “mímesis” de uno mismo solo que especular. Por ello Jacques Lacan emplea el espejo para explicarnos el funcionamiento del Yo. El yo es solo algo imaginario, nos dice, empleando para ello los dos sentidos de la palabra “imaginario”; este que creo que soy yo al observar mi imagen en el espejo es el que imagino que soy; no el real. Por el contario, lo que intenta hacer Alicia es cruzar a través de esa imagen suya en el espejo para sumergirse en el mundo del sinsentido. En el cuento de Herrera, en cambio, Alicia es heroica, no cruza más allá del espejo, busca en él algo más que la discriminación que limita la sola imagen reflejada. Y descubre algo nuevo, los espejos aleatorios, los espejos que devuelven imágenes al azar, los espejos que rompen las leyes de la óptica: “Así, cada mañana, al asearse, usted verá en su espejo una imagen distinta: un obrero chino, un anciano africano, una joven sami, un transexual californiano, una adolescente obesa…O —por qué no— un hombre lobo”. (Sami son miembros de una población y una cultura ártica, de Laponia finlandesa, me acabo de enterar).

Hay que anotar el súbito cambio de interlocutor que opera el texto. El narratario del comienzo de “Los espejos de Alicia” de pronto se convierte en “usted”, en un lector ideal al que se le habla; ha cambiado pues el nivel discursivo: “Usted” una mañana. Etc.

Hay que notar que lo que aparece distinto es una imagen que se puede nombrar, un ser definido por su nombre y algún adjetivo; no es distinto por sus hechos prácticos sino por su denominación. De modo que el lenguaje nominal es el discriminador.

El cuento concluye: “Y quizás un día, con melancolía u horror, usted descubrirá su verdadera imagen en el espejo”. Me pregunto, ¿“melancolía u horror” son opciones de alguna alternativa?, ¿son intercambiables, son casuales? No dejo de tener en cuenta que el horror está nombrado desde el título; pero aquí lo hallo alternándose con la melancolía, lo cual me suscita todavía más preguntas.

Para finalizar, ¿cuál es mi verdadera imagen? Y peor aun, ¿qué es lo verdadero? Y ¿por qué enfrentar a esa verdad me podría causar melancolía u horror?

No es sencillo leer estos “horrores minúsculos”. Si uno se los toma en serio, y solo así podría tomarse un texto literario como este, son inquietantes, misteriosos, atractivos, inteligentes, sugerentes, bellos y amenos. Son, como dije, para leerlos varias veces (y no puros “retruécanos experimentales”, como los llama Belevan).

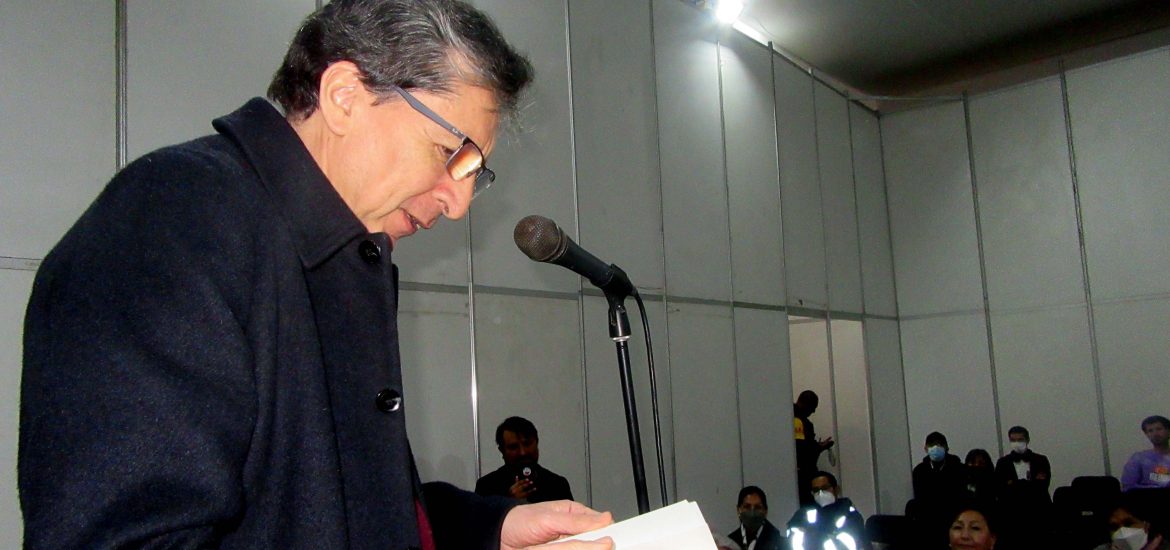

(Texto de la presentación, en la FIL Arequipa 2022)