Ayelet Cutipa Chipana

La primera lectura de cualquier texto literario deja una impresión somera en el lector, pero en las relecturas el lector hará una serie de hallazgos. Mas, si se apoya en una teoría literaria, como la Narratología, esta lectura se enriquece a tal punto de encontrarse con un nuevo texto, una faceta más profunda de entendimiento.

Los siguientes párrafos tienen la tarea de mostrar un análisis puntual de cada aspecto de la estructura del cuento El fantasma del callejón de la catedral, del periodista y narrador arequipeño Ernesto Portugal. Esta se despliega en tres estratos: la fábula, la historia y el texto narrativo. La fábula se articula en la sucesión lógica de acontecimientos centrada en el desafío de un niño incrédulo frente a las leyendas populares del callejón de la Catedral. La cadena causal (escuchar historias, desafiar la creencia, planear la prueba, enfrentar la experiencia y descubrir una verdad distinta) se organiza cronológicamente y responde al esquema de transgresión-redención típico de los relatos con moraleja.

Además de su estructura clásica, el relato se inscribe de manera particularmente interesante en lo que Todorov denomina literatura fantástica. Según el autor, este género se basa en la vacilación experimentada por un ser que solo conoce las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural (Todorov, 1970, p. 25). Tal vacilación se manifiesta plenamente en el clímax del cuento, cuando el joven protagonista se topa con el supuesto fraile sin cabeza, momento en el cual su escepticismo empieza a desmoronarse ante la evidencia sensorial de lo inverosímil.

El cuento, en este sentido, sigue el esquema tripartito propuesto por Todorov:

Inicio realista: situación cotidiana, sin elementos extraordinarios.

Irrupción del hecho extraño: quiebra la normalidad.

Resolución: se define si lo extraño se debe a lo sobrenatural o a una causa racional.

El cuento se inicia en un mundo realista, cotidiano, donde se escuchan historias de índole popular; luego se nos presenta un hecho perturbador la supuesta aparición del fray fantasma que altera la lógica de lo posible y finalmente se resuelve mediante una explicación racional: no era un ente sobrenatural, sino Fray Palomino, un fraile rezagado en los preparativos religiosos. Este último punto desactiva lo fantástico puro y lo convierte, en términos de Todorov, en un ejemplo de “fantástico-ambiguo” que tiende hacia lo insólito, es decir, una realidad explicable aunque inicialmente parezca desconcertante.

Este gesto final, en el cual lo extraordinario encuentra una causa racional, genera un efecto de retorno a la seguridad ontológica, pero no sin antes haber sumergido al lector (y al personaje) en una atmósfera de duda. Por eso, incluso si el cuento no culmina en lo maravilloso (lo sobrenatural plenamente aceptado), sí habita ese umbral inestable donde el lector comparte la incertidumbre del protagonista (Todorov, 1970, p. 33).

Los acontecimientos (la secuencia) se suceden de manera lineal, aunque aparecen breves anacronías internas, como las rememoraciones del narrador personaje adulto sobre su niñez. Estas remembranzas no alteran el eje principal del relato, pero sí profundizan en el contraste entre la incredulidad racional y el imaginario supersticioso. Según Mieke Bal (1990), un acontecimiento es “la transición de un estado a otro, causada o sufrida por un actor”, lo que permite considerar estas evocaciones como parte de una progresión narrativa coherente, que enriquece el conflicto sin interrumpirlo.

El ritmo narrativo es variado: se emplea el resumen para evocar las historias escuchadas en la infancia, la escena para detallar la caminata por el callejón, y la pausa reflexiva en momentos de tensión psicológica, especialmente cuando se describe la aparición del supuesto fraile sin cabeza. Como indica Bal (1990), la manera en que se presentan los acontecimientos, ya sea mediante escenas, pausas o resúmenes, influye directamente en el ritmo del relato, generando efectos como la tensión y el suspenso, que se resuelve al final con un giro racionalista.

El narrador es autodiegético: es el protagonista de los hechos narrados, lo cual aporta un tono íntimo, nostálgico y confesional. No se detecta una intrusión autoral explícita, aunque el estilo indirecto libre permite transiciones fluidas entre pensamiento y acción.

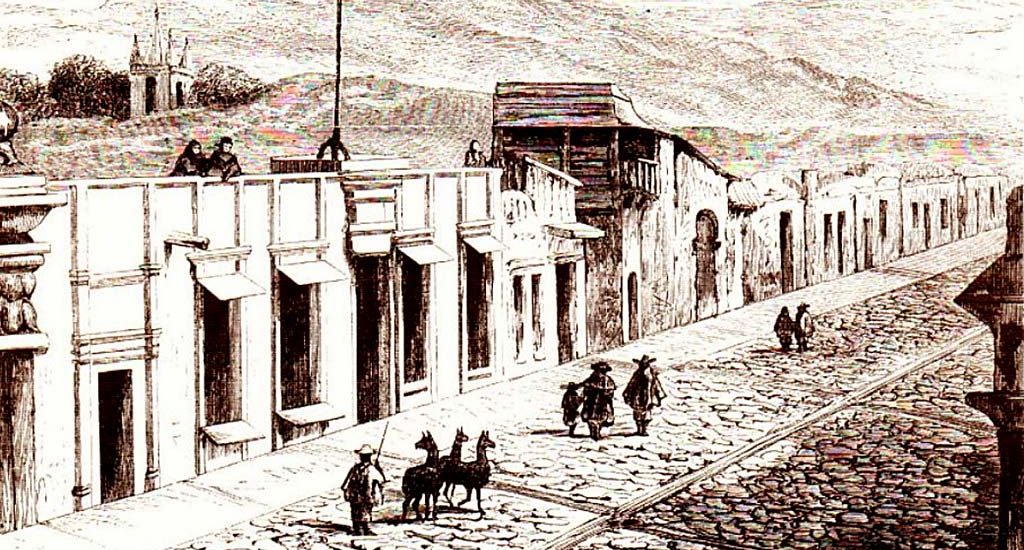

Otra dimensión clave en la construcción del cuento es la manera en que el espacio es trabajado como ambiente y no solo como fondo de la acción. Siguiendo las precisiones de Willard Díaz, en la literatura el espacio no representa directamente lo real, sino que “se tiñe de psicologismo o subjetividad” y se convierte en un ambiente cuando es percibido emocionalmente por un personaje (Díaz, 2022, p. 122). En el relato, el callejón de la Catedral no es simplemente un punto geográfico de Arequipa, sino un espacio simbólico y emocional: encarna lo ominoso, lo prohibido, lo legendario y tradicional. Sus características sensoriales (oscuridad, empedrado, viento helado, olores nauseabundos, silencios) lo configuran como un espacio narrativo cargado de intenciones, donde “las cosas parecen tener vida” (Díaz, 2022, p. 121).

Esta construcción del ambiente responde plenamente a lo que Díaz denomina ambientación funcional: no hay descripción gratuita. Cada imagen refuerza el efecto emocional buscado (el miedo, la tensión, el desasosiego) y anticipa el quiebre entre lo racional y lo fantástico. La visión del espacio, además, está filtrada por la conciencia del personaje narrador, lo que le da verosimilitud a la experiencia del terror y permite al lector compartir esa percepción subjetiva. Así, el callejón deja de ser simplemente un lugar físico y se transforma en un umbral simbólico: allí se juega la transición entre la incredulidad racional de la infancia y la angustiosa posibilidad de lo inexplicable. Como afirma Díaz, la calidad de la mirada del narrador es clave para transformar el espacio en significación; y en este cuento, la mirada temerosa del protagonista impregna todo el relato con un tono de inquietud latente.

En cuanto a los personajes, la caracterización se centra en el protagonista, un niño o joven, suponemos: su orgullo, su desafío, su miedo y su crecimiento interior. Los demás personajes: la madre, los hermanos, el zapatero y finalmente Fray Palomino cumplen roles funcionales tales como familia protectora, testigos del reto, facilitadores de la prueba y, finalmente, el “antagonista aparente” (el supuesto fantasma) que se transforma en figura benévola. La focalización es interna y fija, ya que todo se filtra por la mirada del protagonista, y con ello se potencia la ambigüedad entre la percepción subjetiva del miedo y la realidad objetiva que desmiente el mito.

Desde el análisis de la fábula, siguiendo a Bremond, podemos identificar un recorrido lógico: un estado inicial de superstición heredada, seguido por la decisión de desmentir dicha creencia, el enfrentamiento a la prueba (el paseo nocturno) y una resolución en la que lo fantástico se desarma por la irrupción de la razón.

El relato se encuadra en un tipo de historia que transita entre lo fantástico y lo realista, y que al final se resuelve como un cuento de aprendizaje, donde el protagonista descubre no sólo la falsedad de los fantasmas, sino también la fuerza del miedo como fenómeno interno y colectivo.

Este relato no puede entenderse fuera de su contexto cultural y social. El imaginario arequipeño, con su fuerte religiosidad, su arquitectura colonial y su historia oral, es aquí materia narrativa. Las leyendas del “padre sin cabeza”, la “mula herrada” y otros espectros nacen del sincretismo entre creencias religiosas, supersticiones indígenas y temores sociales. El callejón mismo es descrito como oscuro, angosto, “nauseabundo”, simboliza un umbral entre lo conocido y lo temido, entre lo infantil y lo adulto, entre la superstición colectiva y la razón individual.

La simbología del fraile sin cabeza, que al final resulta ser Fray Palomino, desactiva el terror y lo transforma en figura de reconciliación entre lo espiritual y lo racional. El niño no vence al miedo destruyéndolo, sino desvelándolo como un malentendido. La figura de Palomino, comprometido con el culto a San José, ancla el relato en una temporalidad festiva que conjuga lo pagano con lo sacro, lo fantasmal con lo devocional.

BIBLIOGRAFÍA:

Bal, M. (1990). Teoría de la narrativa. Madrid: Cátedra.

Díaz, W. (2020). Contar un cuento (2.ª ed.). Quimera Editores.

Todorov, T. (1970). Introducción a la literatura fantástica (trad. Sylvia Molloy). Buenos Aires: Minotauro.

Portugal, E. (s.f.). El fantasma del callejón de la Catedral. En Cuentos arequipeños (pp. 27–31). Antología.